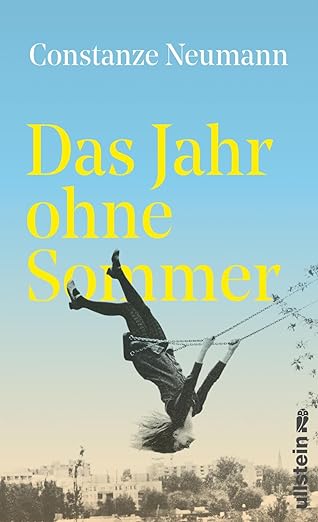

Ullstein Verlag* | Gebundene Ausgabe | 192 Seiten | 22,00 €

INHALT:

Das Mädchen ist sechs, als sie die DDR verlässt und mit ihrer Familie ein neues Leben im äußersten Westen Deutschlands beginnt. Warten dort die Verheißungen, auf die ihre Eltern gehofft haben? Kann der Vater sich neu erfinden, wird die Mutter ihre Krankheit, aus DDR-Gefängnissen mitgebracht, überwinden? Das Kind sehnt sich nach der Großmutter im fernen Leipzig und lernt, wie die Aachener zu reden: ein Schweben zwischen den Welten, das auch nicht zu Ende geht, als 1989 die Mauer fällt.

MEINUNG:

Mir war Das Jahr ohne Sommer schon öfter aufgefallen, aber wie bei so vielen Büchern über die DDR, bin immer ein bisschen skeptisch, wie viel es mit mir macht, auf Grund der eigenen DDR-Vergangenheit meiner Familie.

Ich hatte Probleme in die Geschichte rein zu kommen. Der Stil war zunächst etwas gewöhnungsbedürftig, weil er sehr nüchtern und unemotional ist, verliert aber dennoch nichts an seiner Aussagekraft. Er erschien mir passend, denn in der DDR Geborene wurden für mein Empfinden ein bisschen anders sozialisiert und es ging eher um Gemeinschaft als um Individualität und so beschäftigte man sich einfach nicht so viel mit sich selbst, was allerdings nur eine Interpretation meinerseits ist. Es ist deutlich spürbar, dass die Familie und vor allem die Ich-Erzählerin zwischen den Welten pendeln. Es ist spannend zu lesen, dass der Vater und die Mutter sich mit der Flucht ein besseres Leben im Wester erhofft haben und das haben sie auch ein Stück weit bekommen, denn es gab auf jeden Fall mehr Freiheit und Reisemöglichkeiten, dennoch wurden sie Ostdeutsche, Bürger der DDR betrachtet. Mir ihrer Geschichte über die Flucht sind sie offen umgegangen, aber es führt zu großen Irritationen und man wandte sich sogar ab. Um noch mehr dazu zu gehören, versucht der Vater sich sogar den sächsischen Dialekt abzugewöhnen. Das Ankommen in der neuen Heimat läuft vor allem für die Mutter der Ich-Erzählerin nur schleppend, denn sie ist im Gefängnis krank geworden und kann nun nicht mehr richtig Geige spielen, zumindest auf keinem professionellem Niveau mehr. Was ich schon länger beim Lesen spürte, wird später nochmal diagnostiziert: Sie hat eine Depression. So richtig passt die Krankheit nicht ins Bild, was der Vater sich ausgemalt hat und auch wird zunehmend angespannter.

Trotz allem Wunsch nach Zugehörigkeit, bleibt die innere Zerrissenheit und Fremdheit, welche sich bei der Ich-Erzählerin nach der Übersiedlung fest verankert und auch ihr Erwachsenen Leben beeinflusst, was im Epilog nochmal ganz deutlich wird. Spannend auch zu lesen, wie die Stimmung gegen Ostdeutsche nach der Wende so völlig gekippt ist. Als sie vom Westen noch freigekauft wurden, waren sie noch willkommen, danach nicht mehr. Ich fand es äußerst bitter, dass zu lesen, was sich schon lange so angefühlt hat.

FAZIT:

Das Jahr ohne Sommer gibt einen guten Einblick in ein Stück deutsch-deutsche Geschichte. Für mich mit eigener DDR-Vergangenheit eine neue Perspektive auf ein Leben nach einer Flucht. Auch wenn der Stil nüchtern ist, konnte man doch viele Emotionen unterschwellig wahrnehmen, aber passend. Den Epilog habe ich vielleicht nicht ganz verstanden bzw. hat sich mir die Heftigkeit nicht ganz erschlossen.

Das Buch wurde mir als Rezensionsexemplar freundlicherweise von Ullstein Verlag* über NetGalley* zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür! Meine Meinung wurde dadurch nicht beeinflusst.

*Folgende Verlinkungen kennzeichne ich gemäß § 2 Nr. 5 TMG als Werbung.

Ein Kommentar zu „Kurz-Rezension „Das Jahr ohne Sommer“ – Constanze Neumann“